syudouが制作した「うっせぇわ」の誕生とAdoの存在感

「うっせぇわ」の誕生と成功は、作曲家syudouとシンガーAdoの才能が見事に融合した結果と言えます。

この楽曲が爆発的な人気を獲得した背景には、syudouの斬新な楽曲制作とAdoの圧倒的な歌唱力が大きく貢献しています。

syudouによる「うっせぇわ」の制作

syudouは2012年からネットを中心に音楽活動を開始し、ボカロPとして数多くの楽曲を動画サイトに投稿してきました。

「うっせぇわ」の制作にあたり、syudouは特別な意図を持っていたわけではありませんでした。

彼は自身の視点で感じたことを曲にする、というこれまでのスタンスを貫いたのです1。

syudouは「うっせぇわ」の誕生秘話について、「世の中のみなさまが本当に色んなことに耐えて耐えて、シンプルに言うとうるさいことばっかりなので。みんなが感じているけど言葉にしてないワードって曲にしたらおもしろいかな」と語っています。

また、「音楽聴くときぐらいは、ストレスぶちまけてもいいんじゃないの?みたいなそういった肩を押せるテーマができたら面白いかな」という思いも込められていました。

| この楽曲は、社会的背景、音楽業界の問題、メロディの特殊性という3つの視点から読み解くことができます。 特に、世代間対立や若者の閉塞感、既存のポップミュージックへの批判などが歌詞に込められており、多くの若者の共感を呼びました。 |

|

もちろん曲自体はボーカロイド曲で制作しました。

ボーカロイド曲は、音声合成技術を活用して制作されるため、人間が歌う従来の楽曲とは異なるスタイルや表現力を持っています。

その特徴を深掘りすると、ボーカロイド曲がいかに独自性を持つかが明らかになります。

ボーカロイド曲の特徴

ボーカロイド曲は、音声合成技術を活用して制作されるため、人間が歌う従来の楽曲とは異なるスタイルや表現力を持っています。

その特徴を深掘りすると、ボーカロイド曲がいかに独自性を持つかが明らかになります。

以下に、ボーカロイド曲の主な特徴を詳しく解説します。

ボーカロイド曲の特徴

1. 音域の広さ

ボーカロイドは人間では歌唱が難しい広い音域を使用することが可能です。

これにより、高音や低音を大胆に取り入れた楽曲が多く制作されています。

例えば、バルーンの「シャルル」などはその代表例であり、人間では再現が難しい音域を駆使したメロディラインが特徴です。

さらに、ボーカロイドは最大で10オクターブもの音域を出すことが可能であり、通常の人間では真似できない高音や低音を含む楽曲も制作できます。

この特性により、悲鳴やホイッスルボイスなど、感情的な表現も容易に実現できます。

2. 早口・高速歌唱

ボカロ曲のテンポは一般的に速く、歌詞の言葉数が多い傾向があります。

これにより、「高速歌唱」という特徴が際立っています。

例えば、cosMo@暴走Pの「初音ミクの消失」やラマーズPの「おちゃめ機能」などは、そのテンポと早口歌唱で知られています。

この高速歌唱は、人間には息継ぎや発声のタイミングが難しい場合もあり、ボーカロイドならではの表現として評価されています。

特にブレス音が不要な点がボーカロイドの強みであり、この特性によってフレーズ間を途切れることなく繋げることが可能です。

3. メロディの複雑さ

| ボーカロイド曲には、多くの音符が詰め込まれた複雑なメロディラインが特徴的です。 起伏が激しい構成になっていることが一般的で、人間では発声が難しいようなメロディもボーカロイドなら再現可能です。この複雑さは、楽曲全体にドラマチックな展開を生む要素となっており、転調やリズム変化も頻繁に取り入れられることで、聴き手に強い印象を与えます。 |

|

4. 歌詞の直接性と過激さ

ボカロ曲の歌詞は感情をストレートに表現するものが多く、負の感情や葛藤なども含めて「ありのまま」を描写する傾向があります。

これはJ-POPなどと比較して異なる点です。

例えば、れるりりの「脳漿炸裂ガール」などは、その直接的かつ過激な表現で知られています。

このような歌詞は若者世代への共感を呼び起こし、「心の叫び」を代弁する役割を果たしています。

また、社会的テーマや個人的な感情を率直に描写することで、新しい音楽表現として支持されています。

5. 転調の多さ

サビで転調する割合が邦楽よりも高いという研究結果があります。

この特徴は楽曲全体にドラマチックな展開を生み出し、聴き手に強いインパクトを与えます。

転調による変化は、楽曲に新たな感情やエネルギーを加える効果があります。

この点でもボカロ曲は実験的であり、多様なジャンルへの挑戦が見られます。

6. 機械的な声質

ボーカロイド特有の機械的な声質は、人間にはない独特の音響効果を持ちます。

ただし、最新技術ではビブラートや抑揚など、人間らしい表現も可能になっています。

この機械的な声質は、「非人間的」な魅力として評価される一方で、「感情のない正確さ」を求めるクリエイターにも支持されています。

また、この声質はジャンルによって柔軟に調整可能であり、多様な音楽スタイルへの適応力があります。

7. 歌詞とメロディの自由度

歌詞とメロディの組み合わせに縛りが少なく、クリエイターは自由に音楽を設計できます。

これにより、個性的で実験的な楽曲が生まれる土壌となっています。

この自由度はUGC(自主制作コンテンツ)文化とも密接に結びついており、多くのクリエイターによる独創的な作品群が生まれる原動力となっています。

Adoによるボカロ文化特有要素の昇華

これらボーカロイド曲特有の要素は、「人間では再現しづらい」と言われることも多いですが、「うっせぇわ」はそれらを取り入れながらも、人間であるAdoによって見事に歌いこなされました。

Adoはその圧倒的な声量、多彩な発声技術、高速歌唱への対応力によって、この楽曲を新たな次元へと昇華させました。

特に、「うっせぇわ」のような高速かつ複雑なメロディラインや広い音域、高度な感情表現を必要とする楽曲は、多くの場合ボーカロイドならではと言われます。

しかしAdoは、それらすべてを人間として克服し、「誰もが歌えるものではない」という楽曲構造を見事に体現しました。

この成功は、日本音楽シーンにおける新たな可能性と挑戦への道筋を切り開いたと言えるでしょう。

Adoによる「うっせぇわ」の昇華

Adoによる「うっせぇわ」の歌唱

Adoは高校生シンガーとしてデビューし、「うっせぇわ」で一躍注目を集めました。

彼女の歌唱力と表現力は、この楽曲を通じて存分に発揮されました。

Adoの歌唱の特徴として、以下の点が挙げられます:

•幅広い音域: 低音から高音まで自在に操る

•多様な声質: エッジの効いた声、ノイジーなトーン、シャウト、ウィスパー、ハスキーな声、綺麗な高音ファルセットなど

•高度な歌唱テクニック: 音の切り替えがスムーズで、1オクターブの上がり下がりを繰り返すサビを見事に歌いこなす

これらの特徴により、Adoは「うっせぇわ」の攻撃的な歌詞と激しいメロディを完璧に表現することができました。

| 彼女の歌唱は、まるで複数の歌手が歌っているかのような錯覚を聴衆に与えるほど多彩で力強いものでした。

「うっせぇわ」の爆発的人気 YouTubeの再生回数も8000万回を超え、2021年の音楽シーンを席巻しました。 |

|

この楽曲の成功要因としては、以下の点が挙げられます:

•syudouの斬新な楽曲制作: 社会批判的な歌詞と耳に残るメロディの組み合わせ

•Adoの圧倒的な歌唱力: 多彩な声質と高度なテクニックによる表現

•アニメーションMVの魅力: 視覚的にも印象的な作品となった

•顔出しをしない神秘性: Adoの素性に対する好奇心も話題を呼んだ

•SNSでの拡散: 若者を中心に口コミで広がった

特に、Adoの歌唱力は「うっせぇわ」の成功に大きく貢献しました。

彼女の声は、syudouが意図した「ストレスをぶちまける」という楽曲のテーマを完璧に表現し、多くのリスナーの心に響きました。

Adoの存在感

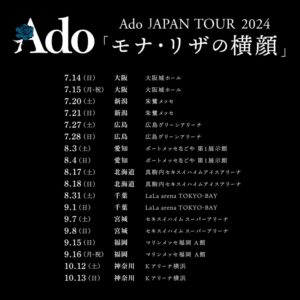

Adoは「うっせぇわ」以降も精力的に活動を続け、その歌唱力と表現力で多くのファンを魅了し続けています。2024年4月には、「うっせぇわ」のスペシャルライブ映像が公開され、複数のライブパフォーマンスを織り交ぜた内容となっています。

これは、Adoの成長と進化を示すとともに、「うっせぇわ」が彼女のキャリアにおいて重要な位置を占め続けていることを表しています。

Adoの存在感は、単に「うっせぇわ」を歌い上げたことだけにとどまりません。

彼女は、syudouの楽曲を自身の解釈で感情やニュアンスを肉付けして歌い上げる能力を持っています。

これは、「感情を持ったボーカロイド(人間)」として、楽曲に新たな命を吹き込む役割を果たしているとも言えるでしょう。

結論

|

「うっせぇわ」の成功は、syudouの斬新な楽曲制作とAdoの圧倒的な歌唱力が見事に融合した結果です。 syudouが社会の閉塞感や若者の不満を巧みに表現した楽曲を作り上げ、Adoがその楽曲を自身の解釈と圧倒的な歌唱力で表現したことで、多くのリスナーの心に響く作品となりました。この楽曲は、単なるヒット曲以上の意味を持っています。 それは、現代の若者が抱える不満や社会への批判を鮮烈に表現し、多くの人々の共感を得たという点で、社会現象とも呼べるものでした。 |

syudouとAdoの才能が出会い、そして「うっせぇわ」という楽曲を通じて爆発的な人気を獲得したことは、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込んだと言えるでしょう。

この成功は、楽曲制作者と歌手の相乗効果が生み出す可能性を示すとともに、若者の声を代弁する音楽の力を改めて証明したのです。

今後も、syudouやAdoのような新しい才能が次々と登場し、音楽シーンに刺激を与え続けることが期待されます。

彼らの存在は、音楽が単なる娯楽以上の社会的意義を持ち得ることを示しており、これからの日本の音楽文化の発展に大きな影響を与えていくことでしょう。

2025.3.16 21:00 NHKスペシャル

コメント